L'enfer du don (25-26.01.10)

Nous avons vu que le point de vue sociologique se définissait par un renversement du point de vue individualiste sur les phénomènes sociaux : au lieu de chercher à comprendre les phénomènes sociaux à partir d'une analyse de la nature et de la rationalité de l'individu (par exemple : un homme est un individu rationnel cherchant à maximiser son intérêt personnel), il faut partir des structures et des logiques sociales pour comprendre les conduites individuelles en société.

Que pouvons-nous en tirer pour l'analyse des rapports entre individus ? Considérer que le comportement de ces individus est déterminé par des règles sociales, c'est chercher à mettre en lumière la "loi sociale" fondamentale qui régit les échanges inter-individuels au sein d'une société. Quelle est donc la structure du rapport entre individus, conçu comme rapport social ?

Pour Georg Simmel, un philosophe et économiste du début du XX° siècle (le texte se trouve  ici) toute action de l'individu en société doit être traduite en termes d'échange. Le texte de Simmel articule deux affirmations :

ici) toute action de l'individu en société doit être traduite en termes d'échange. Le texte de Simmel articule deux affirmations :

a) toute action de l'individu en société constitue une interaction

b) toute interaction peut être interprétée comme un échange

En synthétisant ces deux affirmations (A = B, B = C), on obtient la thèse selon laquelle toute action de l'individu en société doit être ressaisie comme un rapport d'échange (A = C).

Qu'en est-il de la première affirmation ? Pour Simmel, toute action sociale (d'un individu sur un ou plusieurs autres individus) implique une action en retour des individus "récepteurs" de l'action sur l'individu "acteur". Si A agit sur B, alors B agit sur A : il n'existe pas d'action sociale unilatérale. Contrairement à ce qu'il se produit lorsqu'un individu agit sur une chose inerte, l'action exercée sur un autre individu implique une rétro-action qui conditionne son comportement. Par conséquent, rendre compte de l'action d'un individu au sein d'un corps social, c'est toujours déjà prendre en compte l'action du corps social sur l'individu.

Simmel prend plusieurs exemples. Pour en prendre un qui ne se trouve pas dans le texte, on peut songer au cas de l'acteur de théâtre et du spectateur. Les mots eux-mêmes semblent ici impliquer l'idée d'action unilatérale : l'acteur, c'est celui qui agit ; le spectateur, c'est celui qui reçoit, perçoit, de façon passive. Il semble donc que l'acteur agisse sur le public, mais que le public n'agisse pas sur l'acteur. Bien évidemment, il suffit d'être monté sur une scène de théâtre pour savoir que cette représentation du rapport acteur / public est radicalement fausse : que le public manifeste ostensiblement ou non son approbation (ou sa désapprobation) ne change rien : le jeu de l'acteur, la qualité de sa prestation est influencée, déterminée par le "retour" du public (qui peut être "chaud", "froid", "passif", etc.) : si l'acteur doit bien interpréter son rôle, on peut dire que le public a également son rôle à jouer.

C'est d'ailleurs ce qui explique que le discours de tout orateur reste influencé par le nombre d'individus auxquels il s'adresse, alors que cette donnée numérique n'entretient, a priori, aucun rapport interne avec sa prestation...

Le dernier exemple donné par Simmel ressemble à un "experimentum crucis" : même là où l'action semble la plus radicalement unilatérale, liant un individu actif à un individu (en apparence) purement passif, comme c'est le cas dans l'hypnose, l'hypnotisé exerce une action en retour sur l'hypnotiseur. On aboutit ainsi à une formule socialisée du théorème d'Archimède : tout individu plongé dans un corps social subit une rétro-action qui répond à l'action qu'il exerce dans ce corps ! Dans le domaine social, agir sur l'autre, c'est accepter que l'autre agisse sur moi ; l'action sociale est toujours passion sociale.

Même dans le cas de l'hypnose...

Reste la seconde partie de la thèse : en quoi l'interaction sociale peut-elle être considérée comme un échange ? Pour le comprendre, nous emprunterons la définition de l'échange social donnée par Claude Lévi-Strauss. Pour Lévi-Strauss, le rapport d'échange est une structure ternaire, définissable par le triple impératif : donner / recevoir / rendre.

Il faut donc d'abord saisir en quoi toute action sociale peut être retraduite en termes de "don". Dans le cas de l'acteur, de l'orateur, de l'enseignant, la traduction est évidente : l'orateur donne à la fois des choses (des informations, du divertissement, etc.) mais il se donne aussi lui-même (conformément à la belle expression "donner de soi-même") ; et le public accepte (ou n'accepte pas) de recevoir ce don : en d'autres termes, il écoute ou n'écoute pas (écouter est un acte, contrairement au fait d'entendre) ; et s'il accepte, il doit rendre (en donnant son attention, en applaudissant s'il s'agit d'un public, etc.)

Mais attention : si le public n'accepte pas le don de l'orateur, que devient la relation d'échange ? N'est-elle pas "bloquée" à son premier stade ? Peut-on encore parler d'échange lorsque le don se trouve refusé ?

Oui : car parler sans être écouté, ce n'est pas parler tout seul. Des formules comme "un grand moment de solitude" sont trompeuses, sauf si l'on accepte que la seule solitude authentique se distingue de l'isolement. Parler, c'est demander à être écouté : et face à cette demande, il n'est que deux attitudes possibles : accepter... ou refuser. Mais refuser n'est pas ici une absence d'acte : c'est un acte... et sans doute le plus violent qui soit.

"Solitude", une toile de Ken B. Miller

Pour prendre une illustration simple, prenons le cas d'un élève qui n'écoute pas. Cet élève est généralement persuadé qu'il ne cause aucun dommage à l'enseignant qui se trouve quelque part devant lui : dans la mesure où il ne "fait pas de bruit", où il "ne dérange personne", il risque même de s'offusquer si on lui en fait reproche. C'est que ledit élève n'a rien compris à la logique du rapport social : par le fait même qu'il parle l'enseignant place chaque élève devant une seule alternative : accepter son offre (de discours) ou la refuser. Or se voir refuser une offre de discours n'a rien à voir avec le fait de soliloquer : la situation dans laquelle l'élève est "là" sans y être, où il est présent sans écouter, n'est en rien identique à celle où il n'est pas là. "Faites comme si je n'étais pas là" est toujours une formule absurde. Lorsque l'élève est absent, il n'accepte ni ne refuse l'offre de parole ; mais dès qu'il est est présent, il ne peut que choisir entre l'acceptation et le refus. Et, encore une fois, le refus d'écouter n'est pas une simple absence d'acte : c'est un acte violent.

Pour prendre cette fois l'exemple de la relation parents / enfants, le fait (pour les parents) de couper la parole n'est pas simplement une absence d'attention : c'est un déni d'existence ; et le fait (pour les enfants) de s'abstenir de toute réaction face au discours (des parents) n'est pas une simple indifférence : c'est une hostilité déclarée.

Une image glanée sur la toile...

Cette thèse est fondamentale : il n'y a pas de vide dans l'espace social ; le seul fait d'être présent au sein d'un corps social nous oblige, non seulement à être déterminé par les autres, qui répondent à nos actions, mais également à les déterminer, en répondant aux leurs. De même que dans le domaine politique, s'abstenir, c'est encore voter (comme la majorité), dans le domaine social, s'abstenir, c'est encore agir (c'est refuser le rapport social). Et refuser le rapport social, c'est encore un acte ; c'est même, en un sens, l'acte social le plus radical qui soit : c'est une déclaration de guerre.

Tout ceci n'a rien d'une affabulation de philosophes. C'est même très exactement ce que dit déjà la langue populaire, lorsqu'elle cherche à désigner la situation de celui qui se voit refuser son offre de rapport social. Lorsque je dis "bonjour" à quelqu'un (je lui donne le bonjour), et qu'il ne répond "rien"... en réalité, il me répond. Son silence est même le signal le plus bruyant qui soit ! Car ce silence dit : "Monsieur, je ne vous salue pas !" . Le silence est déjà parole : l'absence de la réponse signe en réalité la violence de la réponse. Celui qu'on n'écoute pas, ou auquel on ne répond pas se trouve face à un rien qui agit, un vide qui décoiffe : il se prend... "un vent" !

Telle est donc la logique de l'action sociale : toute action sociale est une proposition de rapport social ; et cette offre de rapport place autrui devant une alternative qui exclut la neutralité : accepter le rapport social, ou le refuser. L'offre de rapport social est, en ce sens, un piège (ou un ultimatum) : elle m'interdit l'indifférence, elle me force à choisir un camp, à devenir ami ou ennemi. L'acte social d'autrui me condamne donc à choisir entre la paix ou la violence.

Pour les adeptes de Kubrick : Do you wonna play with us ?

Bien. Nous pouvons donc admettre que toute action sociale constitue un don (que je donne le bonjour, l'heure, un cours, un rendez-vous, une soirée, etc.) et que ce don place autrui devant une alternative simple : accepter ou refuser. Mais que devient alors le troisième terme de l'équation : rendre ?

En fait, nous avons déjà donné la réponse. Car quel est le geste par lequel l'acceptation se trouve réellement signifiée ? Pour reprendre nos exemples : accepter le bonjour que quelqu'un me donne, c'est le lui rendre. L'idée clé est la suivante : de même que le don d'autrui m'oblige à l'accepter ou à le refuser, le fait de l'accepter m'oblige à rendre quelque chose. Cette obligation découle directement de la première : accepter le don d'autrui, c'est accepter l'offre de rapport social : il n'y a donc aucun sens (social) à accepter l'offre sans "jouer le jeu" social par la suite. L'illustration la plus parlante de ce point est la logique de l'invitation. Comme en témoigne n'importe quel roman du XIX° siècle, accepter une invitation, c'est accepter de la rendre par la suite. Accepter d'être invité, c'est accepter d'inviter : accepter de recevoir, c'est accepter de rendre. Refuser de rendre, c'est trahir la parole donnée dans l'acceptation du don, c'est rompre l'accord passé.

Accepter un cadeau, c'est accepter de rendre par la suite : bref, c'est accepter de rentrer dans la dynamique perpétuelle de l'échange social. Le don initial a éloigné définitivement la possibilité de l'indifférence silencieuse : désormais je n'ai plus le choix qu'entre une acceptation qui m'engage à l'échange, ou un refus qui signe l'hostilité. En ce sens, tout cadeau est "empoisonné" : il m'interdit la neutralité, il me condamne au statut d'ami assumé ou d'ennemi déclaré. Ce qui explique qu'il y a des cadeaux que l'on aimerait ne jamais recevoir...

Pour résumer cette seconde argumentation :

a) toute action sociale implique un don qui constitue une proposition de rapport social, qui oblige l'autre à accepter ce rapport ou à le refuser

b) l'espace social ne connaît pas l'indifférence : il ne connaît que la paix ou la guerre. [A cet égard, on peut remarquer qu'"ignorer" quelqu'un est sans doute le premier acte de guerre sociale que les enfants apprennent : "j'te cause plus" n'est pas seulement une absence d'acte, comme l'indique subtilement l'absence de négation ; c'est l'équivalent enfantin de ce que constitue la cessation des relations diplomatiques entre Etats : une déclaration d'hostilité.] Toute offre de rapport social place donc autrui devant une alternative simple : la paix ou la violence, l'amitié ou l'inimitié, la concorde ou l'hostilité, la collaboration ou la rivalité.

c) accepter le rapport, c'est accepter de rendre. Si parler, c'est demander à être écouté, accepter d'écouter, c'est s'engager à répondre : telle est la logique du rapport social.

Agir en société, c'est donc d'emblée accepter de se soumettre aux règles du jeu de (la) société, dont la plus fondamentale est la loi de l'échange : donne, reçois, rends. Et si tu refuses de recevoir, si tu refuses de rendre, ces refus seront autant de refus du lien social et, en tant que tels, seront autant de déclarations de guerre.

Mais, pourrait-on se demander, pourquoi la société oblige-t-elle ses membres à jouer ce jeu ? Qu'est-ce que la société gagne à obliger ainsi les individus à se soumettre au jeu du don / contre-don ?

Pour trouver la réponse, on peut partir d'une situation qui, chaque année, confine à l'absurde : la ronde des boîtes de chocolats lors des fêtes de Noël. On peut supposer que chaque individu (adulte) reçoit de la part des membres de son "réseau" social une dizaine (en moyenne) de boîtes (ou cadeaux apparentés), et que lui-même en (r)envoie le même nombre. Dans la mesure

a) où personne ne désire ingurgiter 10 boîtes de chocolats en l'espace de 3 semaines,

b) où personne ne suppose qu'autrui le désire particulièrement,

c) personne ne sait mieux que moi quels chocolats je désire ingurgiter

d) (il est implicitement interdit de réexpédier une boîte de chocolats que l'on vient de recevoir)...

...il va de soi que la ronde des chocolats est une danse absurde. Les individus se ruinent en chocolats pour alimenter un flux circulaire qui ne satisfait aucun besoin individuel (sauf celui des chocolatiers). Alors à quoi sert cette ronde ? Puisqu'il est évident que sa raison d'être ne peut pas être son utilité pour les individus, sa signification doit être sociale. Et, de fait, il n'est pas difficile de voir que la raison d'être des transferts de chocolats au moment de Noël n'est autre que l'affirmation du lien social, la manifestation des liens sociaux (familiaux ou autres). La raison d'être de l'échange social ne se trouve pas dans l'utilité des biens échangés, mais dans la valeur sociale de l'échange, qui est de manifester du lien social.On pourrait donc dire qu'ici, on n'envoie pas des chocolats pour que le destinataire les mange, on achète des choses qui se mangent pour pouvoir les envoyer.

Insistons sur ce point : c'est ici l'échange lui-même, et non pas ce qui est échangé, qui importe. Dans le cas des chocolats, on risque de rester pris au piège de l'utilité du bien (un chocolat, c'est bon). Mais cette utilité du bien ne doit pas masquer la raison d'être de l'échange, qui est de manifester le lien social. C'est ce qui apparaît très clairement dans cette nouvelle ronde des fêtes de fin d'année : la ronde des SMS. Le SMS n'a évidemment pas pour fonction de dire quoi que ce soit, même pas ce qu'il prétend dire (je ne souhaite pas à autrui de passer de bonnes fêtes, pas plus que je lui souhaite de passer une journée agréable lorsque je lui dis "bonjour"). Le SMS a pour fonction de dire "il y a du lien social entre nous, la preuve ". Le sens du SMS, c'est d'être envoyé.

Le plus (symboliquement) pacifique de tous les téléphones : le "téléphone rouge", qui relia la Maison Blanche au Kremlin...

Prenons appui sur cette dernière affirmation pour éclairer un peu l'essence sociale du langage. En tant que construction sociale (le langage est par excellence ce qu'aucun individu n'a jamais inventé), il serait curieux que le langage échappe à cette logique de l'échange. Il n'en est rien, et c'est ce qui permet de remettre en cause un vieux préjugé concernant la raison d'être du langage : le langage sert-il d'abord à communiquer ? On peut sérieusement en douter, si l'on comprend la communication comme le fait de dire quelque chose à quelqu'un, de lui transmettre un message, une information par le biais d'une phrase qui "contiendrait" l'information. Si l'essence du langage était de dire quelque chose, de véhiculer des informations constituant le sens des phrases, alors il serait bien difficile de rendre compte de la vacuité manifeste de (la plupart des) conversations que nous entretenons avec nos semblables.

Inversement, si nous admettons que, de même que la raison d'être de l'envoi d'une boîte de chocolats n'est pas de transférer des objets ayant une valeur gustative pour celui qui les consomme mais de manifester le lien social entre l'expéditeur et le destinataire, la raison d'être de l'échange verbal n'est pas de transférer des données pertinentes, mais de manifester le lien social, on comprend beaucoup mieux comment un message peut avoir un contenu absurde (ou vide) et garder tout son sens. Si l'on admet que la fonction première du langage n'est pas de dire (communiquer des informations) mais de parler (échanger des mots), si l'on admet que la fonction première de l'échange verbal est de manifester le lien social, alors on comprend très bien que les individus humains puissent passer leur temps à "parler pour ne rien dire". Pour user d'une formule qui plaira sans nul doute au professeur de philo qui s'apprête à vous corriger lors de l'examen blan : Parler pour ne rien dire, c'est dire que l'on parle pour parler.

Par conséquent, plus le message est vide d'informations, plus il est efficace. Plus il ne dit rien, plus il délivre son message, qui est : "nous sommes amis" ; et nous n'avons (donc) pas besoin d'avoir des choses à nous dire, ou d'avoir "une bonne raison de le faire", pour nous téléphoner.

Revenons à notre question initiale : pourquoi la société oblige-t-elle ses membres à se livrer au jeu de l'échange ? Si on admet que la fonction de l'échange est de manifester le lien social, alors il devient possible de comprendre l'impératif "échange" comme une émanation directe de l'instinct de survie du corps social.

Car la caractéristique clé du lien social, c'est qu'il n'existe que si on le manifeste. Un lien social que l'on ne manifeste jamais est un lien social qui cesse d'exister, un lien social qui se rompt. Il en va de même, qu'il s'agisse d'une famille ou d'un archipel. Ce qui fait d'un ensemble d'îles un archipel (et non une juxtaposition d'espaces émergés), c'est que les îles manifestent leur unité par un réseau d'échanges. La proximité géographique est une donnée naturelle : elle ne peut suffire à fonder l'unité sociale, humaine que constitue un archipel en tant que communauté d'îles. De même, ce qui fait d'une famille autre chose qu'une unité "naturelle" (plusieurs individus reliés par des relations de consanguinité), c'est l'ensemble des relations sociales que les membres entretiennent. Si ces rapports disparaissent, c'est la "famille" qui meurt en redevenant pure donnée naturelle (ou administrative). Des individus épars qui n'entrent jamais en rapport ne constituent pas plus une "famille" que des pays n'entretenant aucune relation diplomatique ne formeraient une "communauté internationale". L'unité d'un corps social repose sur les liens sociaux qui le constituent ; et ces liens n'existent que s'ils trouvent à se manifester dans l'échange social.

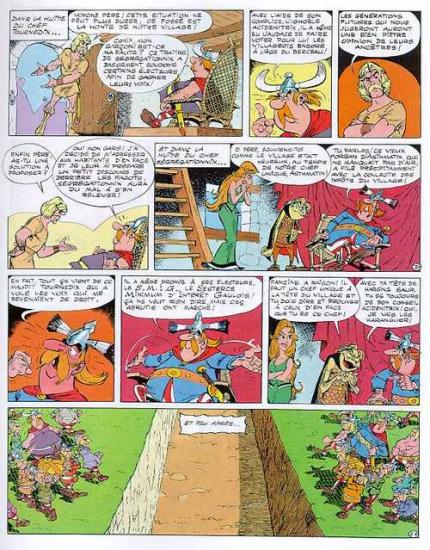

Par conséquent, lorsque la société oblige les individus à se prêter au jeu de l'échange (parle / écoute / réponds, invite / accepte / rends l'invitation : donne, reçois, rends) elle ne fait qu'assurer les conditions de sa survie. En faisant de l'échange un impératif, même lorsqu'il ne correspond à aucune utilité individuelle (il faut se saluer...) elle cherche à rendre obligatoire ce qui conditionne sa survie. Et, ce faisant, elle ne lutte pas seulement contre sa disparition progressive, par effacement : elle lutte également contre sa mort violente. Car, encore une fois, le rapport social ne connaît pas l'indifférence : la co-présence dans un même espace implique nécessairement le choix entre la paix ou la guerre. Deux individus qui s'abstiennent durablement de tout échange alors qu'ils coexistent finiront ennemis, de même que deux clans qui coexistent sur un même territoire en refusant tout échange se déclareront la guerre.

L'échange inter-individuel est donc une condition de vie ou de mort pour le corps social : si les individus n'échangent pas, le lien social disparaît ; si les liens sociaux disparaissent, le corps social mourra dans la guerre avant même d'avoir péri de vieillesse.

Une planche du "Grand Fossé" (Astérix) : ou comment l'absence d'échanges conduit à la guerre...

Bien. Réunissons nos deux thèses principales :

a) toute action individuelle en société implique un échange

b) l'échange est la condition de survie du corps social

On peut en déduire que l'inscription de l'individu dans un corps social le soumet déjà à un impératif social d'échange que l'on peut considérer comme la traduction de l'instinct de conservation du corps social. En imposant à l'individu la loi de l'échange, qui lui impose d'accepter de manifester son appartenance au corps social (sous peine de guerre), le corps social cherche à survivre.

Et nous devons remarquer que nous rejoignons ici l'une des thèses les plus célèbres de Lévi-Strauss, sur laquelle nous reviendrons, et qui porte sur l'interdiction de l'inceste, entendu ici comme interdiction du mariage intra-familial. Pourquoi, demande Lévi-Strauss, l'interdiction du mariage endogame est-elle universelle ? Comment expliquer l'universalité de cette norme qui impose aux individus de choisir leur partenaire conjugal ailleurs que dans le groupe familial ? Pourquoi l'échange des femmes est-il obligatoire ?

Ce que montre Lévi-Strauss, c'est que cette interdiction est extrêmement difficile à justifier si l'on cherche à la fonder par des considérations scientifiques, ou plus encore morales (en quoi cela porte-t-il préjudice à autrui ?). Pour Lévi-Strauss, cette interdiction correspond à une nécessité sociale : en interdisant l'inceste, le corps social oblige les clans qui le composent à procéder à des échanges (de femmes). Et ce faisant, il maintient les conditions de sa survie. Sans échanges matrimoniaux, les liens sociaux entre clans disparaissent, et la guerre surgit. L'illustration la plus connue de cette règle sociologique est, sans aucun doute, Romé et Juliette... L'interdiction du mariage endogame ne découle ni d'une nécessité biologique, ni d'un scandale moral : c'est une nécessité sociale.

Une version moderne de R & J : West Side Story

A demain !