Mon corps, ce corps social (27.01.10)

Nous savons à présent que

a) le rapport social fondamental est l'échange, conçu selon la structure ternaire (que nous empruntons à Lévi-Strauss) : donner, recevoir, rendre ; toute action sociale est interaction (action réciproque), toute interaction est échange.

b) toute action sociale exclut l'indifférence : refuser de recevoir, refuser de rendre constituent encore des actes sociaux par lesquels l'échange se trouve refusé, ce qui est un acte de violence sociale.

c) L'échange est donc une nécessité sociale, qui conditionne la survie du corps social ; sans échanges, le corps social se délite et se détruit dans le conflit entre individus (ou entre clans).

On peut donc affirmer que le seul fait d'appartenir à un corps social soumet l'individu à la loi sociale fondamentale qu'est l'obligation de l'échange, qui constitue l'impératif vital du corps social. C'est ce qu'illustre l'interdiction de l'inceste (conçu comme interdiction du mariage endogame), qui oblige les clans familiaux à procéder à des échanges matrimoniaux.

L'individu est donc déterminé par une loi sociale dans ses rapports avec les autres individus. Nous allons maintenant chercher à mettre en lumière ce qui, dans l'individu lui-même, est de l'ordre d'une production sociale. En quoi le sujet humain est-il un "individu social" ?

Je ne reviens pas sur ce qui fait du psychisme individuel une construction sociale : nous l'avons déjà longuement développé dans le cours sur le sujet. Rappelons brièvement que l'individu est socialement influencé ou déterminé :

a) dans ce qu'il est (Sartre : le regard d'autrui est impliqué dans la définition de ce que je suis en tant qu'identité : beau, courageux, etc.)

b) dans ce qu'il fait (Alain : les attentes d'autrui influencent mon comportement)

c) dans la représentation qu'il se fait de lui-même (Sartre : le regard d'autrui est nécessaire pour que je puisse me considérer comme objet ; Winnicott : le regard de la mère éveille le nourrisson à la conscience de son statut de sujet)

d) dans ce qu'il pense (Jung : la conscience individuelle entretient des relations de compensation avec l'inconscient collectif)

e) dans ce qu'il croit (Nietzsche : la conscience morale d l'individu est forgée par les dispositifs de domestication de l'Etat)

f) dans ce qu'il désire (Lacan : si le désir humain est désir d'être objet du désir de l'autre, alors le désir s'oriente vers l'objet du désir des autres)

La liste n'est pas exhaustive... mais elle suffit à déconstruire le mythe d'une individualité "pure", d'un psychisme individuel indépendant de son inscription dans un corps social.

Bien. Mais qu'en est-il à présent du corps ? Peut-on admettre que le corps humain, comme le psychisme, est informé (mis en forme), transformé par le système social ? Peut-on dire que le corps individuel est un "corps social" ?

Pour saisir l'enjeu de cette question, il convient de se débarrasser des quelques préjugés auxquels pourraient nous conduire une compréhension superficielle des techniques d'appropriation du corps dans le monde occidental moderne. L'idée (trompeuse) selon laquelle "mon corps m'appartient" peut en effet laisser penser, par exemple, que toutes les techniques de marquage du corps (maquillage, tatouage, piercing, etc.) sont des pratiques d'appropriation de son corps par l'individu lui-même.

Mais si l'on replonge ces pratiques dans l'ensemble des pratiques culturelles auxquelles elles appartiennent, notre regard change. Comme l'ont montré les ethnologues du XX° siècle, (dont Lévi-Strauss), les techniques de marquage du corps ont constitué un dispositif d'appropriation sociale du cops, bien avant d'exprimer (ou de prétendre exprimer) des inclinations individuelles. Pour reprendre l'exemple du tatouage, l'étude ethnologique nous montre que cette pratique, loin d'être soumise à l'arbitraire individuel, est d'abord une pratique réglée, codifiée, par laquelle le corps individuel se trouve marqué par un ensemble de signes conventionnels dont l'articulation est elle-même soumise à des normes sociales. Les signes du tatouage, dans un groupe ethnique comme les "Peulhs" d'Afrique noire, n'ont rien d'une fantaisie individuelle : ils appartiennent à un langage qui (comme tout langage) est un langage communautaire. Les scarifications (minimales) sur les mains et le visage, la coloration en bleu des gencives et des lèvres, qui ont lieu à la puberté, sont autant de symboles dont la signification est socialement définie.

(Femme Peulhe)

Cette appropriation sociale du corps est encore plus apparente dans le cas de ce que Bruno Bettelheim a nommé "blessures symboliques" (dans l'ouvrage qui porte ce titre). Ces blessures désignent l'ensemble des procédures rituelles par lesquelles le corps de l'individu se trouve marqué pour... "marquer" son passage d'un espace social à un autre. Le passage de l'enfance à l'âge adulte peut, certes, se signaler de lui-même par des phénomènes physiologiques naturels (règles, etc.) ; mais dans la mesure où ce passage est, plus encore qu'une aventure physiologique, une aventure sociale, culturelle, la société elle-même symbolise ce passage à travers une procédure codifiée (un rite) à l'issue duquel le corps de l'individu se trouve transformé.

Il faut souligner ici la violence inhérente à cette appropriation sociale du corps. Toutes les blessures symboliques ne relèvent pas nécessairement de la mutilation traumatisante, dont les séquelles constitueraient de véritables handicaps, comme c'est le cas de l'excision. Il faut se défier du regard moralisateur, toujours ethnocentrique, porté sur les pratiques d'autres cultures : la circoncision, les scarifications, voire des pratiques plus incongrues comme l'obturation (officielle...) du conduit anal chez les hommes (un exemple de Bettelheim) peuvent être discutées, elles ne peuvent être d'emblée condamnées. Ici comme dans tout l'espace culturel, pour reprendre une formule "ECJS", il faut chercher à comprendre avant de vouloir juger.

Bartoloméo Veneto, La circoncision (de Jésus), 1506

Mais justement, il faut garder en mémoire que tout marquage du corps est une violence faite au corps ; non pour la juger, mais pour la comprendre. Car la violence que le corps social inflige au corps de l'individu, est en fait une réponse à la violence symbolique que l'individu impose à la société. Pour reprendre une analyse de Pierre Clastres, un ethnologue disciple de Lévi-Strauss que nous allons recroiser prochainement, toute société repose sur une dissociation des espaces : hommes / femmes, enfants / adultes, vivants / morts, etc. C'est l'ensemble de ces différenciations qui donne à la société sa structure fondamentale. Or en devenant adulte, l'enfant viole ce principe de dissociation : il transgresse une règle sociale permettant de donner à chacun son identité sociale. D'un point de vue sociologique, l'enfant qui devient adulte resemble fort à un homme qui déposerait son arc (et cesserait de chasser) pour se confectionner un panier (et aller faire de la cueillette). Pour le dire d'un mot, le passage à l'adulte crée un "désordre".L'ordre social doit donc rétablir cet ordre, réaffirmer son droit à attribuer à chaque individu la place qui lui revient dans l'espace social (indépendamment de toute nécessité naturelle, biologique). D'un poiont de vue sociologique, "adulte" n'est pas un statut physiologique : c'est une identité sociale ; c'est donc le corps social qui doit affirmer, symboliser l'accès à ce statut. Et c'est ce qu'il fait en surimposant à l'évolution-mutation biologique (naturelle) du corps un rite de passage, un rite initiatique par lequel le passage d'un espace à un autre se trouve symbolisé.

A la "mue" phyisiologique (naturelle) se surimpose la mutation (aux deux sens du terme : changement de lieu social et transformation identitaire) sociale symbolisée par le rite (culturel). C'est ce qui fonde la violence du rite initiatique (le terme anglais est plus explicite : "rite of passage"), qui répond donc à la violence que l'individu impose au corps social par sa transgression du principe de séparation des espaces. L'individu doit vivre cette violence, ce qui implique une forme de souffrance. Que cette souffrance passe par des formes de mutilation, par l'absorption de substances diverses ou par le combat, c'est toujours le corps qui se trouve "violenté". Les scarifications des indiens Guayaki au Paraguay, l'absorption d'Iboga dans le culte Bwiti au Gabon, les luttes Evala au Togo expriment toutes la violence que le corps social impose au corps individuel pour marquer son passage d'un espace social à un autre.

Un jeune lutteur lors des luttes Evala (pays Kabyé), Togo

[Passage délicat, et facultatif. Ceci éclaire d'un jour nouveau les pratiques de marquage du corps telles qu'on peut les repérer dans les sociétés occidentales contemporaines. S'agit-il réellement d'une appropriation individuelle ? Sans entrer dans détail de cette argumentation, on peut faire la remarque suivante : dès que le marquage du corps (tatouage, piercings) etc. devient langage, dès que les signes qu'il mobilise prétendent à une signification qui n'a pas été arbitrairement posée par l'individu, la marque conserve sa dimension sociale. Dès lors, dire qu'aujourd'hui le tatouage que s'impose à lui-même l'individu ne lui est plus prescrit par le corps social, mais est tributaire d'un choix individuel, c'est tout simmlement souligner, non pas que le corps indivuduel se soustrait aux appartenances sociales de l'individu, mais que cette appartenance sociale est elle-même choisie (en partie du moins) par l'individu. Comme les soulignait Freud, tout individu appartient à diverses communautés, et les marques qu'il s'impose sont autant de signes d'appartenance à ces communautés, réelles ou symboliques. En ce sens, ce que l'individu choisit, ce sont moins les signes qu'il choisit "d'incarner" que les clans dont ces symboles constituent les "insignes". L'individu occidental contemporain peut (dans une certaine mesure) "choisir ses clans", et ses langages. Ce qui signifie surtout que l'affirmation de l'identité personnelle s'exprime aujourd'hui par le choix des communautés d'appartenance, là où dans d'autres systèmes culturels elle s'exprime avant tout par le fait d'assumer son appartenance clanique. Pour user d'une formule assez schématique : là où l'indien Guayaki acceptait et assumait son passage à ce nouveau statut d'adulte, que lui signifiait le corps social, l'adolescent occidental l'affirme et le revendique, face au corps social. Dans les deux cas, le marquage symbolique du corps est une forme de... "dialogue social" !]

Tatouage traditionnel nippon : Irezumi intégral (qui n'est pas réservé aux Yakuza...)

Mais on aurait tort de limiter l'appropriation sociale du corps au marquage initiatique. En réalité, la mise en forme sociale du corps est un processus global, et perpétuel : l'espace social ne cesse de transformer la physiologie du corps. Donnons-en quelques illustrations :

a) Les postures adoptées par le corps sont des postures dictées, marquées par les pratiques sociales : et ces postures marquent les caractéristiques morphologiques du corps (songeons à la colonne vertébrale déformée du petit écolier du XX° siècle, avec son gros cartable...).

b) Le corps est informé, transformé par l'ensemble des habitudes nutritives, sportives, etc. des individus : or la diététique est évidemment déterminée par les représentations sociales de la santé (qui n'est jamais uniquement une donnée "scientifique) et par les idéaux esthétiques que promeut un système culturel.

c) Le système sensoriel du corps est transformé par le contexte socio-culturel ; la langue que nous entendons et parlons n'influence pas seulement notre dispotif vocal : elle influence également notre ouïe. Comme l'ont montré les recherches contemporaines dans le domaine de l'orthophonie (mais pas seulement), il existe des relations fermes entre les sons que nous sommes capables d'entendre et ceux que nous sommes capables de proférer : et tous sont déterminés par les sons qui nous ont environnés depuis notre enfance. C'est ce qui explique que, par exemple, un occidental ait du mal à entendre le son arabe correspondant à la lettre "qaf", qu'il est par ailleurs passablement incapable de prononcer (il se situe entre le "h" et le "q"... ce qui suffit à situer le problème.) De même, si un espagnol, un Italien peinent à prononcer le "u" français, ce n'est pas seulement parce qu'ils n'en ont pas l'habitude : c'est surtout parce qu'ils peinent à différencier, auditivement, ce son (absent de la plupart des langues méditerranéennes) du son "ou". Nos capacités sensorielles, passives (audition) et actives (phonation) sont transformées par notre environnement social. C'est notamment ce qu'a montré Nicolaï Troubetskoï, un linguiste russe du début du XX) siècle (fondateur de la morphophonologie) ; selon Troubetskoï, les sons et les phonèmes perçus par un individu sont filtrés par le "filtre phonologique" construit à partir de la langue maternelle. C'est ce filtre phonologique qui explique que les hispanophones (ou les lusophones) vont rester sourds au "u" français, qu'ils vont transformer en "ou". Ce que nous sommes capables d'entendre est donc déterminé par notre environnement socio-culturel.

Une étude récente tend à montrer que les bébés humains ne poussent pas exactement les mêmes cris dès la naissance, selon leur pays d'appartenance. Causes génétiques ? Il est plus probable que ce sont les sons entendus durant toute la période foetale qui influenceraient déjà le système phonique. (Attention : cette étude est encore à prendre... avec quelques précautions)

[Ceci illustre un trait intéressant du langage, que nous recroiserons bientôt : dans la communication verbale, percevoir, c'est toujours déjà interpréter. Nous ne faisons pas que "percevoir" des sons de façon neutre : nous ne percevons pas les sons dans un "premier temps", avant de chercher dans un "second temps" à quel mot, quelle phrase ils correspondent. Dans le domaine du langage, connaître, c'est toujours déjà "reconnaître", c'est-à-dire identifier à l'aide d'une catégorie dont nous disposons déjà. L'hispanophone n'a pas de "catégorie de sons" lui permettant de reconnaître le son "u" : alors il le range mentalement dans la catégorie des sons "ou". L'idée est qu'il "n'entend" pas u avant de le "traduire" en ou : l'interprétation est simultanée à l'écoute. De sirte que l'on peut dire qu'un hispanophone entend bien "ou" lorsque nous prononçons "u". Nous rejoingons ainsi une thèse que nous cessons de rencontrer cette année : il n'y a pas de perception neutre.

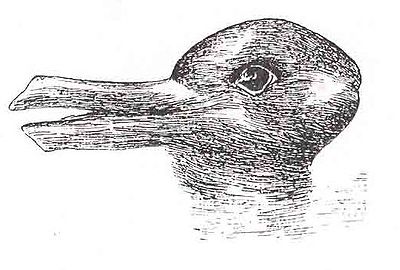

Cette conclusion un peu surprenante apparaît de façon plus visible si l'on raisonne avec des images visuelles. Losrque je vois une image, je ne vois pas d'abord une forme colorée avant de l'intérpréter : l'interprétation est simultanée à la perception. Par exemple, si je dessine au tableau un "2", vous ne voyez pas d'abord une forme étrange avant de l'identifier "ensuite" comme le chiffre "deux". Vous voyez... un deux. Perception et interprétation sont un seul et même geste.

De même s'il s'agit d'une image qui représente un objet : vous ne voyez pas d'abord l'image avant de reconnaître ensuite comme objet : vous voyez... un objet (celui qui est représenté). C'est particulièrement visible lorsque l'image peut représenter deux objets : dans la mesure où l'interprétation est simultanée à la perception, le "choix" de l'interprétation est (nécessairement) immédiat (on ne peut pas voir deux choses en même temps !) : on voit un objet, ou l'autre. On peut ensuite se demander comment on pourrait voir l'image de façon à y voir l'autre objet... Le dessin qui suit (bien connu de tous les philosophes) illustre cette idée : vous verrez un canard, ou vous verrez un lapin. Mais vous verrez immédiatement l'un ou l'autre.

Pour ceux qui se sentiraient un peu perdus, ne vous inquiétez pas : nous repasserons par là...]

Notre corps est donc "socialisé" de part en part : pour aller du plus externe au plus "interne", il l'est dans sa parure (vêtement, bijoux, etc.) dans son marquage (maquillage, tatouage, etc.), dans sa morphologie (posture, esthétique, etc.), et même dans ses capacités sensorielles. Pas de doute : notre corps est bien un corps social.

Bien. Mais dans ce cas, ne peut-on pas supposer que les caractéristiques du corps social pourront être retrouvées pat l'étude du corps individuel ? Attention : le but n'est pas ici de montrer que l'on pourrait "lire" le corps social dans le corps individuel, comme un devin lit l'avenir dans les entrailles des oies. La question que nous posons est : est-il possible de lire dans les rapports entre les corps les rapports qui existent entre les individus au sein du corps social ?

C'est cette idée qu'exprime à merveille la notion "d'inégalités sociales de santé". Parler d'inégalités sociales de santé, c'est en effet reconnaître que les inégalités sociales (inégalités économiques, sociales, culturelles) se manifestent à travers la santé du corps des individus. Je ne développerai pas beaucoup ce point, puisqu'il est exposé dans la synthèse "réaménagée" du rapport du Conseil Economique et Social (2007) que je vous ai distribuée (elle se trouve  ici). Je me borne à en rappeler les principales idées.

ici). Je me borne à en rappeler les principales idées.

a) Le rapport du CES marque d'abord un constat : les inégalités sociales se manifestent à travers la santé des corps des individus : le taux de morbidité et de mortalité est statistiquement corrélé à la situation sociale de l'individu. Pour ne reprendre qu"'un chiffre-clé : lorsqu'un enfant de la classe 1 (médecins, avocats, chefs d'entreprise, etc.) meurt, ce sont trois enfants de la classe 5 (travailleurs non qualifiés) qui meurent. Nous sommes tous égaux face à la mort, certes ; mais les inégalités sociales font de nous des êtres inégaux face à la mortalité.

b) Ces inégalités reposent sur une multitude de facteurs, que l'on ne doit surtout pas réduire à l'incidence directe de la pauvreté sur la santé du corps. La position sociale est en effet liée à l'exposition aux risques (contact avec des substances toxiques, accidents, etc.) et les conduites à risque (alcoolisme, tabagisme, dépression, etc.). Le rapport met ainsi en lumière l'impact des transformations du monde du travail (gestion des ressources humaines, etc.) sur la corrélation existant entre la détresse psychique des individus et leur position hiérarchique au sein du système de production.

c) dans le domaine médical, les inégalités sociales se traduisent par des inégalités dans l'accès aux soins. Outre le coût économique de la prise en charge médicale, le rapport au système de soin est lui-même tributaire d'un ensemble d'habitudes et de représentations liées à l'appartenance sociale de l'individu. Un exemple-clé est celui du "mélanome malin". On constate une plus grande incidence des mélanomes malins de la peau dans les catégories sociales les plus favorisées (caractérisées par le diplôme et le revenu), en relation avec une plus fréquente exposition au soleil (quantifiée). Ici, les plus favorisés ont donc plus de "chances"... d'être confrontés à la maladie. Mais en revanche, le ratio incidence/mortalité est plus élevé dans les catégories moins favorisées ; ce qui est lié à un retard au diagnostic (la fréquence des visites au "dermato" est nettement inférieure dans les catégories défavorisées), une moins bonne observance des traitements ou une qualité moindre de ceux-ci.

Les corps (et les esprits) expriment donc à leur façon les rapports sociaux : les inégalités sociales s'expriment dans les inégalités sanitaires. Pour reprendre l'affirmation initiale du rapport : "Plus on est pauvre, plus on est malade et plus on meurt jeune". Une affirmation que l'on doit cependant corriger sur deux points :

a) les inégalités économiques ne constituent qu'une dimension des inégalités sociales, et elle est indissociable des autres dimensions. Pour ne reprendre que l'un des exemples que nous avons déjà développés, si la situation professionnelle de l'individu est liée à sa santé (exposition aux risques, conduites à risque, stress psychologique), cette réussite professionnelle reste elle-même tributaire d'une réussite scolaire qui, elle, dépend à la fois du capital économique, du capital social et du capital culturel.

Telle est donc la dernière dimension de la "socialité" du corps humain. Le corps n'exprime pas seulement l'appartenance de l'individu à un corps social (en portant la trace de ses rites, des ses idéaux esthétiques, de ses pratiques, etc.) ; il exprime également la position de l'individu dans le corps social.

De quoi remettre en cause cette idée si courante selon laquelle "mon corps m'appartient"...

A demain !